毎日、朝・昼のハンドドリップを楽しんでいる「ぽる」です。

「ハンドドリップってなんだか難しそう」って思っていたりしませんか?

たしかに、ハンドドリップは、インスタントコーヒーやドリップバッグと比べると、豆や道具の準備が必要だったり、ひと手間がかかります。ですが、基本さえ分かれば誰でも簡単に、美味しいコーヒー☕️を自分で淹れられます。さらに、同じ豆でも、「淹れ方」次第で味が変わるので、自分好みに調整する楽しさも味わえます。

この記事では、ハンドドリップを始める方に向けて、「ハンドドリップの基本」と「おすすめのドリップ手法(世界チャンピオン提唱のドリップ手法)」をご紹介します。

⭐️この記事でわかること⭐️

- ハンドドリップの基本(手順と必要な道具)

- おすすめのドリップ手法(世界チャンピオンが提唱するドリップ手法『4:6メソッド』)

はじめに

ハンドドリップはドリッパーと呼ばれる道具を使って、コーヒー粉に少しずつお湯を注いで抽出する伝統的なコーヒーの淹れ方の一つです。ハンドドリップの魅力は多岐に亘りますが、私は特に「五感で楽しめる非日常感」と「ドリップを楽しめる遊び心」がある点に惹かれました。

<ハンドドリップの魅力①:五感で楽しめる非日常感>

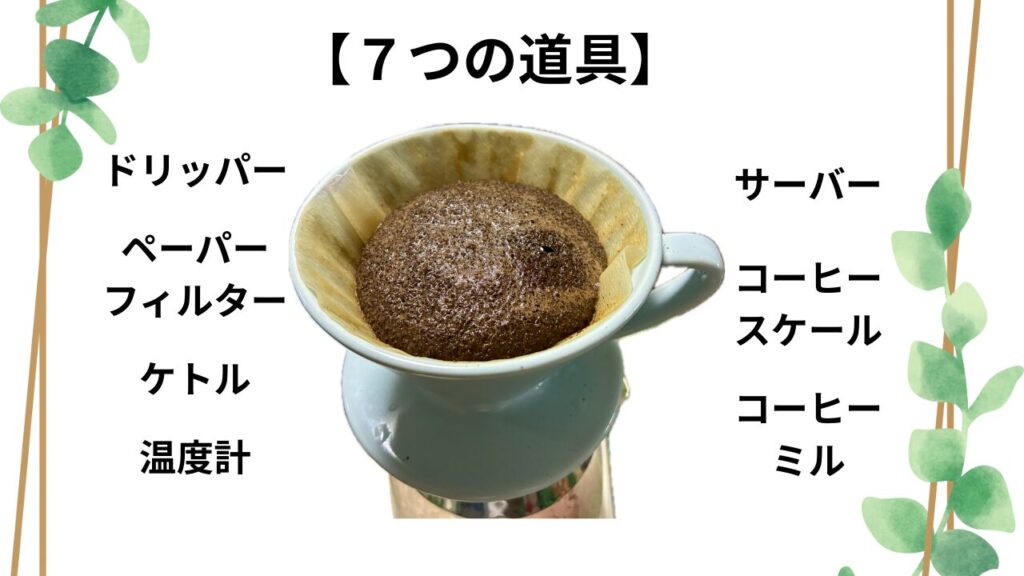

コーヒー豆を挽く音や香り、コーヒードリップ時の手法や粉が膨らむ様子、淹れたコーヒーの味や香りなど、ハンドドリップは、視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚の五感すべてで楽しめるのが大きな魅力です

<ハンドドリップの魅力②:ドリップを楽しめる>

ハンドドリップでは、「同じ豆・同じ量」でも、ドリップの仕方ひとつで味わいが変わります。例えば、後述する『4:6メソッド』を応用すれば、酸味が際立たせたり、甘みを出したり、濃厚でしっかりした苦味にしたりと、豆のポテンシャルを最大限に引き出しつつ、味わいをコントロールできる点が魅力です。

本記事では、ハンドドリップの魅力をより多くの方に知ってもらうため、ハンドドリップの基本(ドリップの流れと最低限の道具)を説明した上で、コーヒーバリスタの世界大会2016年度World Brewers Cupで優勝した粕谷哲さんが提唱しており、ハンドドリップをより楽しめる魔法のドリップ手法『4:6メソッド』を紹介します。

「いつもの日常に上質なひとときを✨」一緒にコーヒーライフを楽しみましょう。

ハンドドリップの基本

そもそもハンドドリップって何?

ハンドドリップは、ドリッパーと呼ばれる道具を使う伝統的なコーヒーの淹れ方です。基本手順と必要な道具を説明しますね。

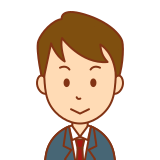

ハンドドリップの基本手順

ハンドドリップの大まかな流れは以下の4ステップ。

この流れを押さえるだけで、「それっぽい」ハンドドリップができるようになります。

① 器具・豆の準備

まずは、ドリッパーにフィルターを設定し、挽いた豆を入れます。

ペーパーフィルターは、製造過程でできる接着部を折り曲げてからドリッパーにセットします。折ることでフィルターが破れにくくなり、ドリッパーにフィットしやすくなります。好みによりますが、フィルターをお湯でリンス(湯通し)しておくと、ドリッパーと密着しやすくなります。

準備ができたら、挽いたコーヒー粉を入れて、軽く平らにならします。豆は挽きたての方が香りと鮮度を楽しめますが、あらかじめ挽いた豆でも十分に美味しく淹れられます。

②お湯の準備

次に、お湯を用意します。

コーヒーの抽出温度は、豆の焙煎度によって目安が変わります。

- 浅煎り:92℃前後

- 深煎り:82℃前後

温度計や温度調整付きの電気ケトルがあると便利ですが、なくても大丈夫です。お湯を沸騰(100℃)させたあと、一度別の容器に移すことで温度を下げられます。この際の目安としては、

30秒ほど置くと約94℃前後、1分ほど置くと約90℃以下に下がると思います。気温や容器の材質によって差は出ますが、目安として活用してください。

③ドリップ開始(蒸らし)

ドリップを開始します。

まずはコーヒー粉全体にお湯を少量注ぎ、30秒ほど置いてガスを抜きます。これを「蒸らし」と呼びます。粉に含まれる二酸化炭素を抜くことで、お湯がコーヒーにしっかり浸透し、香りと味を引き出しやすくなります。

目安は、粉10gに対してお湯15〜20ml程度。サーバーにポタポタと少量落ちるくらいでOKです。粉全体に行き渡るように、中心から外へやさしく注ぎましょう。

④ドリップ(本注ぎ)

蒸らしが終わったら、本格的にドリップを始めます。

お湯は2〜4回に分けて注ぐのが一般的。回数や注ぎ方で味わいが変わります。お湯を一気に注げばすっきりと軽い味に、少しずつ注げばコクや深みが増していきます。

どんな注ぎ方が良いのかは後ほど紹介する『4:6メソッド』で詳しく解説しますが、「豆の状態を見ながら、ドリップする楽しい時間」です。

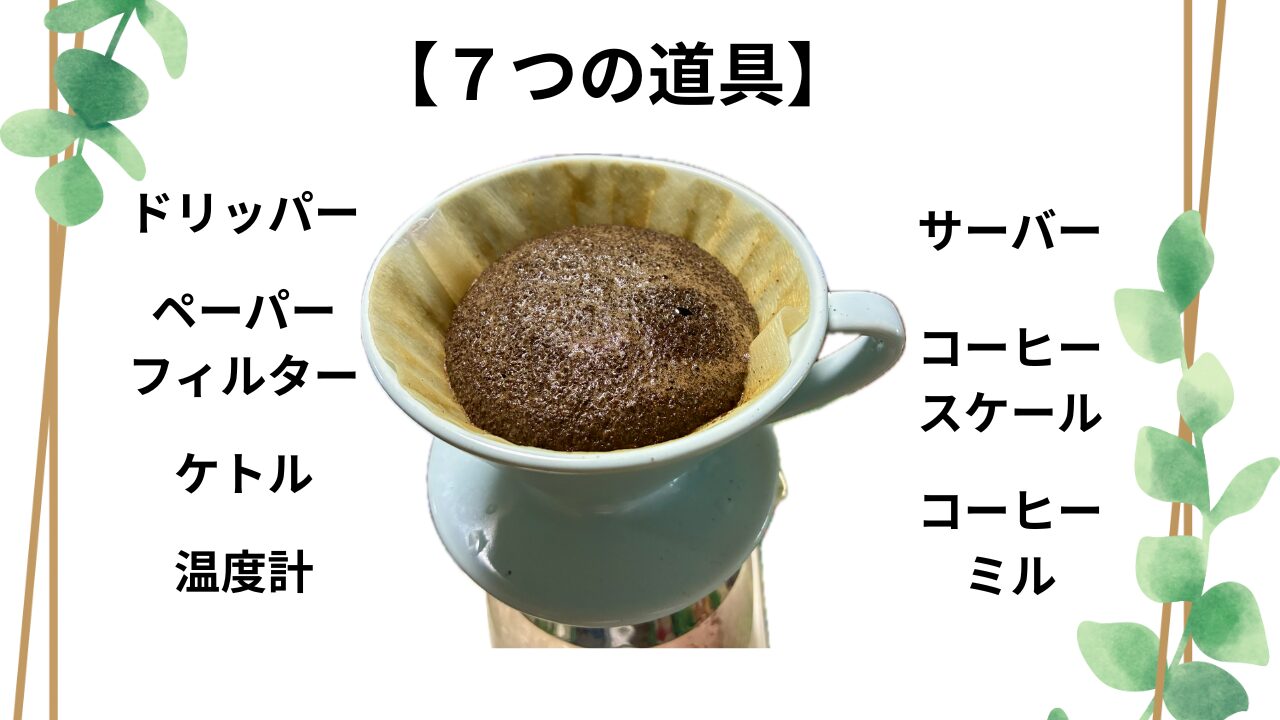

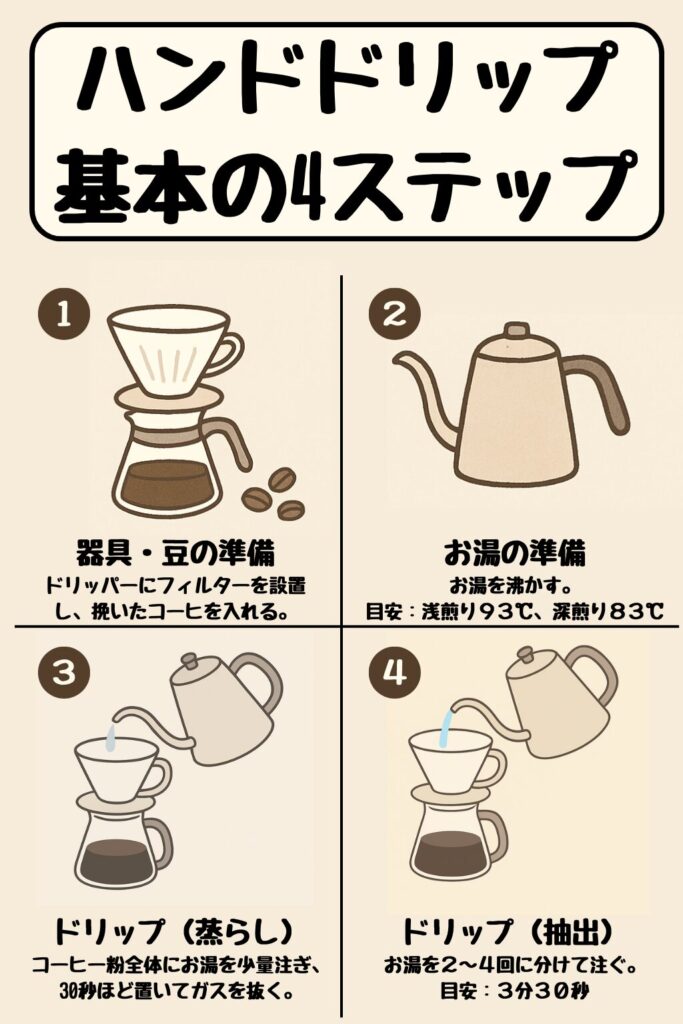

コーヒードリップに必要な道具

コーヒードリップに必要な道具は、別記事で掲載している以下の7種類。

この中で、ハンドドリップには、最低限「ドリッパー」と「ペーパーフィルター」があれば始められます。ただし、美味しく安定したドリップをしていくためには、徐々に専用器具を揃えていくことをお勧めします。

| 道具 | エントリーモデル | 必要度 | 代替手段 |

| ドリッパー | HARIO V60透過ドリッパー02 | 必須❗️ | 代替手段なし |

| ペーパーフィルター | HARIO V60用ペーパーフィルター | 必須❗️ | 代替手段なし サイズが合えば100均でOK |

| 細口ケトル | 無印良品 ドリップポット | あると便利 (優先度高) | 通常のポットやヤカン |

| 温度計 | 料理用温度計 (BOMATAなど) | あると便利 | ヤカンからの移し替えた後、30秒〜1分待つ |

| サーバー | 無印良品 耐熱ガラスメジャーカップ | あると便利 | マグカップ、耐熱ガラス |

| コーヒースケール | Atlas コーヒスケール | あると便利 (優先度高) | 軽量スプーン 耐熱ガラスビーカー 料理用キッチンスケール |

| ミル | TIMEMORE コーヒーミル手動 C2MAX | あると便利 | 市販の挽いた豆を購入 |

ドリッパー

コーヒー粉とフィルターをセットしてお湯を注ぐ器具。

円錐型や台形型があります。形によって味の出方が変わります、後述する『4:6メソッド』を利用する場合は円錐型(HARIO-V60)がおすすめです。

ハンドドリップの必須アイテムですので、代替手段はありません。

ペーパーフィルター

粉とお湯を分離し、コーヒー液を抽出するペーパーフィルター。

ドリッパーの形・大きさに合ったものを選びましょう。サイズが合えば100均のものでもOKです。

ケトル

ドリッパーにお湯を注ぐための道具。

コーヒー用ケトルは注ぎ口が細口になっているのでお湯のコントロールがしやすく、安定した味に仕上がります。なければ普通のポットやヤカンでも代用可。

温度計

抽出前のお湯の温度を測る道具。

浅煎りなら92℃前後、深煎りなら82℃前後が目安です。料理用の温度計でも代用できます。

サーバー

抽出したコーヒーを受けるための容器。

サーバーに関しては専用のものがなくても、耐熱ガラス製のビーカー(無印など)やマグカップで代替できます。

コーヒースケール

コーヒー粉の量、ドリップする湯量、抽出時間を計るための道具。

美味しさを安定させるためには強い味方です。なければ軽量スプーンやキッチンスケール、携帯電話のストップウォッチなどでも対応できます。

コーヒーミル

コーヒー豆を挽くための道具。

電動と手動があります。なお、コーヒー豆は挽くときの香りが豊かだったり、挽いたばかりの豆は香りや味が良いですが、市販の挽いた豆でも十分楽しめます。コーヒーミルに関してはある程度高価なものを購入した方が良いので、初心者の方は粉を購入するのでも良いと思います。

世界チャンピオンが提唱する魔法のドリップ手法『4:6メソッド』

基本はわかったけど、具体的にはどうすればよいの?

簡単に美味しく淹れられて、コーヒー抽出の原理も学べる『4:6メソッド』をやってみるのがおすすめです。詳しく説明しますね。

『4:6メソッド』の概要

「4:6メソッド』は、コーヒーバリスタの世界大会(2016年度World Brewers Cup)で優勝した粕谷哲さんが提唱しているドリップ手法です。この手法の特徴は以下となります。

- 時間・湯量を決めてドリップするため、再現性が高い。

- 時間・湯量の配分によって、甘み、酸味、苦味の調整がしやすい。

「4:6メソッド」とは…

使うお湯の総湯量を40%と60%にわけて、それぞれで味と濃度の調整をする粕谷考案の画期的なハンドドリップの方法。

従来のようなお湯を注ぐなどの“ テクニック”による味の調整ではなく、注ぐお湯の量など“ 数字 ”で見える箇所での味の調整を可能にした革新的

な手法で、「誰でも簡単に美味しいコーヒーを淹れられる」というコンセプトから作られました。

また、使い方が簡単なだけではなく、非常に優れた味わいを作ることが出来るとして、世界中のトップバリスタをはじめとしたコーヒー愛好家たちに

愛用、支持されている抽出方法です。この4:6メソッドはWorld Brewers Cup 2016にて世界に披露され、簡単かつ革新的な手法とその優れた

味わいが評価されて、粕谷はアジア人初の世界チャンピオンに輝きました。

『4:6メソッド』の魅力

『4:6メソッド』の魅力は、基本の淹れ方をベースに自分の好みに調整ができる点です。

例えば、もっと酸味・甘味を際立せたい場合は前半の抽出量を増やす(前半60%:後半40%とする)、ライトな感じにしたいのであれば後半の抽出回数を減らす(合計3回に分けて抽出する)、もっと苦味を出したいのであれば、後半の抽出回数を増やしたり、前半と後半のドリップ割合を変えるなどで調整ができます。

シンプルで再現性が高い「4:6メソッド」は、ハンドドリップの導入にぴったりの手法です。

⭐️『4:6メソッド』がおすすめの人⭐️

- これからハンドドリップに挑戦する人

- 「毎回味がバラバラになること」に悩んでいる人

基本の淹れ方

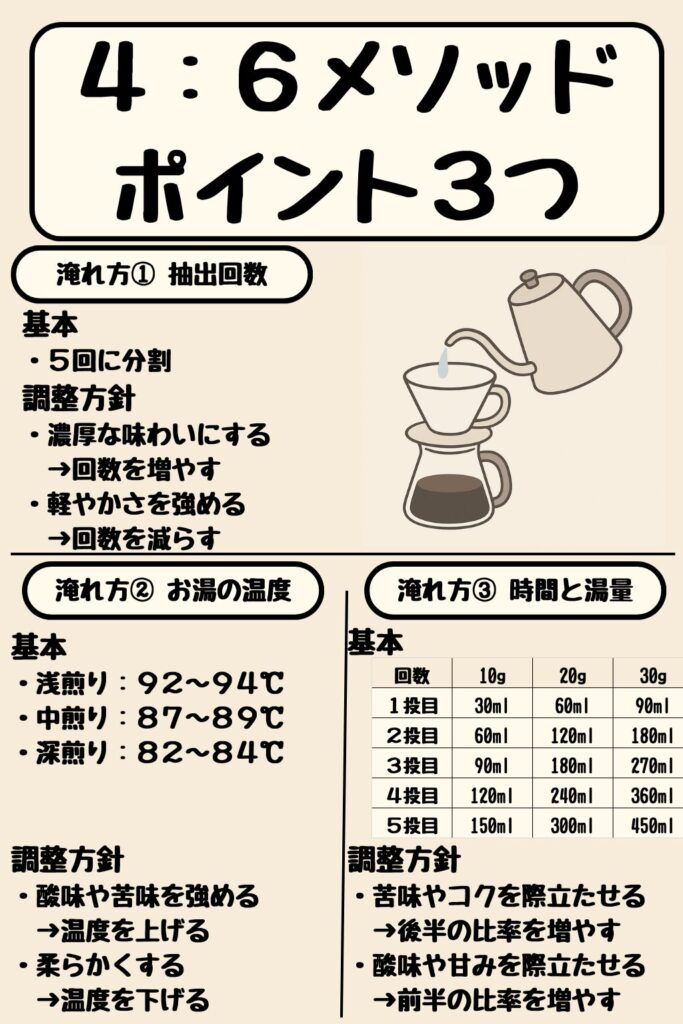

『4:6メソッド』では、抽出回数・お湯の温度・時間と湯量がポイントとなります。

この際の基本の淹れ方を以下となります。

淹れ方①:抽出回数

抽出は5回に分けてお湯を注いでいきます。落ち切ったら注いでいくことになりますが、この場合の時間の目安は以下です。

- 1投目(0秒):蒸らし+抽出をスタート

- 2投目(45秒):酸味が多く出るタイミングでのドリップ

- 3投目(1分30秒前後):酸味・甘みが多く出るタイミングでのドリップ

- 4投目(2分15秒前後):甘みに加えて、苦味が出てくるタイミングでのドリップ

- 5投目(2分45秒前後):苦味が多く出るタイミングでのドリップ

- 抽出完了(3分30秒前後):ドリッパーを外す

淹れ方②:お湯の温度

お湯の温度の目安は以下です。

- 浅煎り:92〜94℃

- 中煎り:87〜89℃

- 深煎り:82〜84℃

淹れ方③:時間と湯量

コーヒー豆(g)と湯量(ml)の関係表は以下となります。

なお、湯量はドリッパーに注いだ量で、コーヒー豆自体が水分を吸収するため、実際に抽出される量は少なくなります。具体的には、コーヒー豆30gに対して、450mlを注いだ場合、抽出できるコーヒーは、約380〜400mlとなります。

| 回数 | 時間 | 10g | 15g | 20g | 25g | 30g |

| 1投目 | 0:00 | 30ml | 45ml | 60ml | 75ml | 90ml |

| 2投目 | 0:45 | 60ml | 90ml | 120ml | 150ml | 180ml |

| 3投目 | 1:30 | 90ml | 135ml | 180ml | 225ml | 270ml |

| 4投目 | 2:15 | 120ml | 180ml | 240ml | 300ml | 360ml |

| 5投目 | 2:45 | 150ml | 225ml | 300ml | 375ml | 450ml |

| 終了 | 3:30 |

『4:6メソッド』で引き出すコーヒー豆のポテンシャル

コーヒーの味わいは、豆の種類や焙煎度、挽き目(粒の粒度)に加えて、コーヒーの淹れ方(ドリップ手法)で大きく決まります。この抽出を再現度高くコントロールできる手法が『4:6メソッド』です。

具体的には、以下の3つをコントロールすることで、コーヒー豆のポテンシャルを引き出しつつ、自分好みのコーヒーを淹れることができるようになります。

『4:6メソッド』による調整方法①:抽出回数(分割数)

①基本(5回で抽出)

- 1〜2投目(全体の40%):コーヒーの濃さ(ボディ感)を決定

- 3〜5投目(残りの60%):酸味・甘み・苦味のバランスを調整

②調整方針

- 濃厚な味わいを目指す(苦味やコクが際立たせる)→回数を増やす(6回以上)

- 軽やかさを目指す(酸味・甘味や口あたりの良さを際立たせる)→回数を減らす(3回程度)

『4:6メソッド』による調整方法②:お湯の温度

①基本(焙煎度に応じて温度を設定)

- 浅煎り豆 → 92〜94℃(高めの温度で酸味・甘みを引き出す)

- 中煎り豆 → 88〜90℃(バランスのとれた味わい)

- 深煎り豆 → 82〜84℃(低めの温度で苦味・渋みを抑える)

②調整方針

- しっかりした酸味・苦味を際立たせる→温度を上げる。

- 柔らかく、バランスが整った味にする(特に、苦味・渋みを抑える)→温度を下げる。

『4:6メソッド』による調整方法③:時間配分

①基本(3分30秒でバランスよく抽出)

- 1投目:0秒

- 2投目:45秒

- 3投目:1分30秒前後

- 4投目:2分15秒前後

- 5投目:2分45秒前後

- 抽出完了:3分30秒前後

②調整方針

- 苦味・渋み・コクを際立たせる→後半の抽出時間を長くする。

- 酸味・甘みを際立たせる→前半の抽出時間を長くする。

まとめ

同じ豆でも、淹れ方を変えるだけで全く違う一杯になります。

今日紹介した『4:6メソッド』は、ハンドドリップの基本を抑えつつ、自分好みに味わいを調整していくことができる手法です。まずは『4:6メソッド』の基本に従って淹れてみるのがおすすめで、この基本を押さえることで、誰でも安定して美味しい一杯が楽しめます。

その上で、『4:6メソッド』の基本の淹れ方でベースを作った上で、お湯の温度や注ぎ方などを変えて、自分好みの味を探してみてください。この過程こそが、ハンドドリップの最大の魅力だと私は思っています。

ハンドドリップは難しそうですが、やってみると難しくありません。少しの工夫と繰り返しで、毎日のコーヒータイムがぐっと豊かになるハンドドリップをぜひ体験してみてください。